被相続人が相続税対策等により、一部の相続人に対して生前贈与を行っているケースは少なくありません。

このような場合に、そのまま遺産分割を行うと、生前贈与を受けた相続人と、その他の相続人との間で不公平となってしまいます。なぜなら、生前贈与の分だけ遺産が目減りするためです。

では、このような場合にどのように遺産分割を行うのでしょうか。

ここでは、生前贈与がある場合の遺産分割の方法や遺留分の請求等について解説します。

目次

1.生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が生きている間にある財産を無償で贈与することをいいます(民法549条参照)。

生前贈与は、特定の相続人に特定の財産を承継させたい場合や、相続税対策を目的として行われるケース等があります。生前贈与の対象財産はさまざまですが、一般的には不動産、現金、株式等が多いです。

2.生前贈与がある場合の遺産分割の方法

一部の相続人に対して生前贈与がなされている場合、その分遺産が目減りしています。そこで、相続人間の公平を図るため、特別受益の制度が設けられています。

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益のことをいいます。具体的にどのような生前贈与等が特別受益になるかについては、以下のとおりです。

もっとも、全ての事案で以下のとおり判断されるわけではありません。争いが生じた場合、最終的には裁判所が判断することになります。

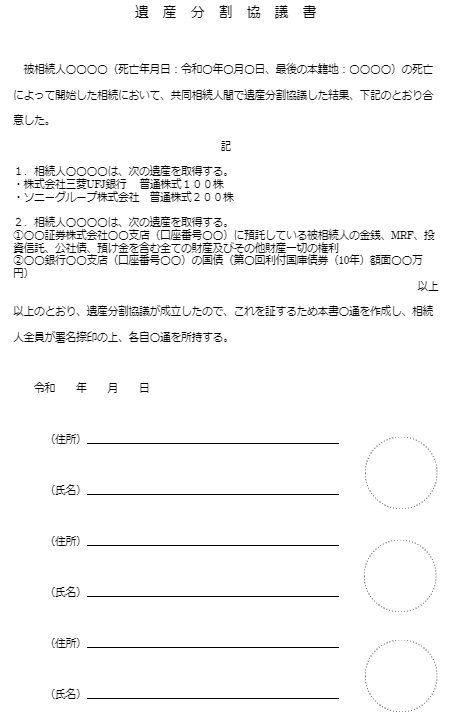

|

特別受益になるもの |

特別受益にならないもの |

|

・遺贈(遺言によってもらった財産) ・死因贈与(被相続人の死亡を条件とした贈与契約) ・婚姻や養子縁組のための費用(支度金や持参金で金額の大きいもの) ・生計の資本としての贈与(住宅の購入費用やまとまった額の開業資金等) |

・扶養的な贈与-被相続人の職業や収入から考えて、扶養の範囲、もしくは特別な援助(遺産の前渡し)とまでは評価できないもの |

※特別受益に該当するか否かは、争いとなった場合は最終的に裁判所が判断します

2-1.生前贈与が特別受益にあたる場合

生前贈与が特別受益にあたる場合、当該贈与を相続財産の前渡しと評価して、それらを計算上相続財産に戻した上で、相続分を算定します(特別受益を受けた相続人は、相続分から特別受益で受けた額を控除します)。これを持ち戻し計算といいます。

例えば、被相続人が死亡し、遺産総額2000万円、相続人が子Aと子Bの2名で、子Aが生前贈与で1000万円の住宅取得資金の援助を受けていた場合、子ABの具体的相続分は次のように計算します。

- みなし相続財産:3000万円(2000万円+1000万円)

- 子Aと子Bの法定相続分:各1500万円(3000万円×各1/2)

- 子Aの具体的相続分:500万円(1500万円-1000万円)

- 子Bの具体的相続分:1500万円

法定相続分を超える生前贈与の返還の要否

法定相続分を超える生前贈与(特別受益)を受けた相続人がいるため、他の相続人が法定相続分相当の財産を受け取ることができない場合であっても、生前贈与を受けた相続人は、他の相続人に対して法定相続分を超える分につき返還する必要はありません。

例えば先のケースで、遺産が200万円しかなかった場合の計算式は、次のとおりとなります。

- みなし相続財産:1200万円(200万円+1000万円)

- 子Aと子Bの法定相続分:各600万円(1200万円×各1/2)

- 子Aの具体的相続分:0円(600万円-1000万円でマイナス400万円)

- 子Bの具体的相続分:200万円

この場合、子Bの法定相続分は600万円あるものの、実際は200万円しか受け取ることができません。また、子Aは超過分の400万円につき、子Bに返還する必要はありません。

持ち戻し免除の意思表示

被相続人は、特別受益に該当する遺贈や生前贈与について、遺産に持ち戻す必要がない旨の意思表示を行うことができます(民法903条3項)。これを持ち戻し免除の意思表示といいます。

持ち戻し免除の意思表示があった場合、遺産分割の際に、特別受益に該当する遺贈や生前贈与について、遺産に持ち戻す必要がなくなります。

配偶者保護のための持ち戻し免除の意思表示の推定

民法改正により、2019年7月1日(令和元年7月1日)以降に開始した相続については、配偶者保護のため、持ち戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました(民法903条4項)。

これにより、婚姻期間が20年以上等の要件を満たせば、被相続人が配偶者に居住用不動産を遺贈又は贈与した場合に、被相続人の持戻し免除の意思表示を推定し、原則として遺産に持ち戻す必要はなくなります。

2-2.生前贈与が特別受益にあたらない場合

生前贈与が特別受益にあたらない場合、遺産分割に際して持ち戻し計算を行う必要はありません。この場合は、現実に存在する遺産を前提に、各相続人の相続分を算定することになります。

3.遺留分が侵害されている場合

一部の相続人等に対する生前贈与等によって、相続財産をほとんどもらえない等、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条)。

3-1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている遺産に対する一定割合の権利のことをいいます。

3-2.遺留分の割合、具体的な遺留分額

遺留分の割合(遺産全体に対する割合)は、以下のとおりです。

- 相続人が親や祖父母など直系尊属のみの場合:遺産全体の1/3

- それ以外の場合:遺産全体の1/2

次に、各相続人の具体的な遺留分額は、次の計算式で算出できます。

- 遺産総額×全体の遺留分割合×各相続人の法定相続割合

例えば、父が死亡して遺産総額が2000万円、相続人が妻と子2名の場合、各相続人の具体的な遺留分額は次のとおりです。

妻:500万円(2000万円×1/2×1/2)

子(1名あたり):250万円(2000万円×1/2×1/4)

3-3.遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、被相続人の生前贈与や遺贈によって遺留分を侵害された相続人が、当該贈与や遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害する範囲の金銭を請求することをいいます。

3-4.生前贈与(特別受益)と遺留分算定の基礎となる財産

特別受益に該当する生前贈与は、どれだけ昔のものであっても、相続財産に持ち戻して相続分を算定します。

一方、令和元年(2019年)7月1日施行の相続法改正により、遺留分算定の際に考慮される特別受益の期間が、相続開始から10年間に制限されました。

その結果、相続人に対する生前贈与は、当事者双方が遺留分権者に損害を与えることを知って贈与したときを除いて、相続開始前10年間に行ったものに限り、遺留分算定の基礎財産に算入することになりました。

3-5.遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には、権利を行使できる期間(時効)があります。

具体的には、遺留分権利者が、相続があったこと及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間です。この期間を経過すると、相手方(対象となる贈与や遺贈を受けた者)が消滅時効を援用した場合、遺留分侵害額請求権は、時効により消滅します。

また、遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与や遺贈等の事情を知らなくても、被相続人が亡くなった日から10年が経過した場合には、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間)。

参考条文

民法

(贈与)

第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

(遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額