遺留分が侵害されているかどうかは、簡単に言うと、自分の遺留分額よりも、自分が相続等によって受け取った財産の額が少ないかどうかで判断します。

例えば、自分の遺留分額が500万円であるにもかかわらず、相続等によって受け取った財産が300万円の場合、遺留分侵害額は200万円となります。

目次

1.兄弟姉妹以外の相続人に保障された遺留分割合

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として、遺産に対する一定割合の権利が保障されています(民法1042条)。その割合は、次のとおりです。

なお、これは各相続人の具体的な遺留分割合ではなく、遺産全体に対して、遺留分権利者(全体)がどれだけの割合の遺留分を有しているかを表したものです。

- 父母など直系尊属のみが相続人となる場合→遺産全体の1/3

- 上記以外の場合→遺産全体の1/2

直系尊属のみが相続人となるケースはあまり多くないので、多くの場合は遺産全体の2分の1が遺留分権利者全体の遺留分割合となります。

2.遺留分が侵害されているかどうかの確認方法

遺留分が侵害されているかどうかを確認する方法は、以下のとおりです。

①自分の遺留分割合(個別的遺留分割合)を確認する

自分の具体的な遺留分割合は、前述の全体的な遺留分割合に、自分の法定相続割合を乗じることによって求めることができます。

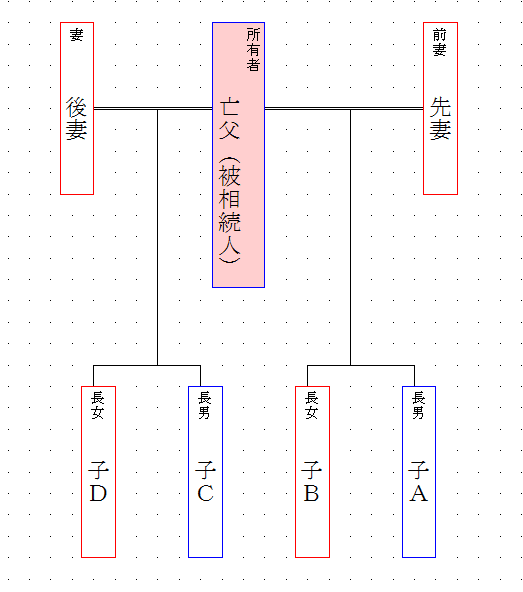

例えば、父が亡くなり、相続人が妻と子2名の場合、各人の個別的遺留分割合は次のとおりです。

- 全体の遺留分割合 1/2

- 妻の個別的遺留分割合 1/2×2/4=1/4

- 子それぞれの遺留分割合 1/2×1/4=1/8

②遺留分算定の基礎財産を確認する

上記①で自分の遺留分割合(個別的遺留分割合)が確認できたら、遺留分請求の対象となる財産の額を確認する必要があります。これを遺留分算定の基礎財産といいます。遺留分算定の基礎財産は、次の式で算出します。

遺留分算定の基礎財産=(被相続人の相続開始時の積極財産+被相続人の生前贈与財産(①相続人に対するものは原則10年以内、②第三者に対するものは原則1年以内、ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときはこれ以上前の生前贈与であっても対象になります。)-被相続人の債務の額

※計算式の内容を詳しく知りたい方は、「遺留分額の計算」をご参照ください。

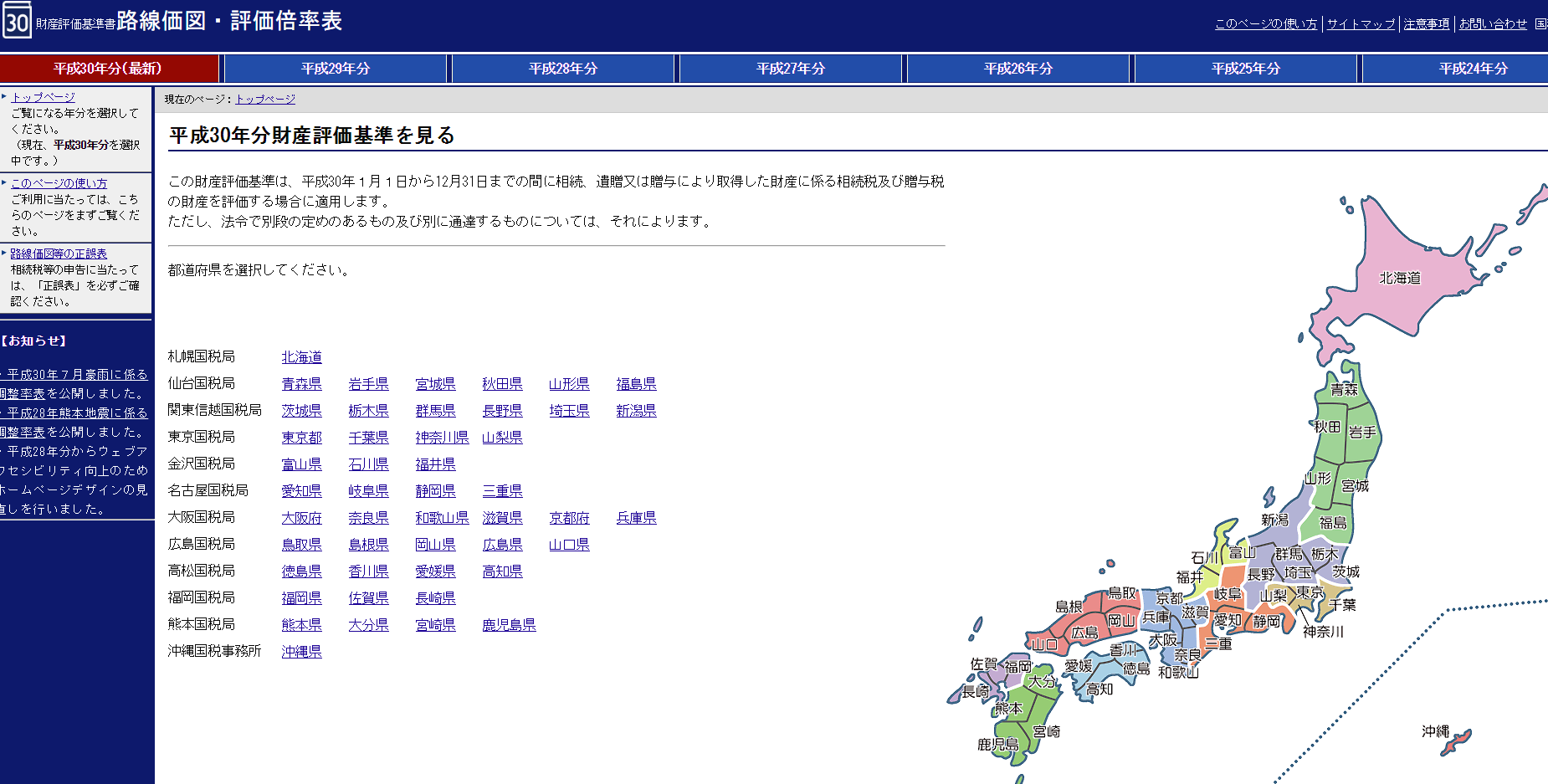

財産の評価は、相続開始時(被相続人の死亡時)が基準となります。相続開始時の財産であればその時点での評価を算出すれば構いませんが、過去の贈与財産(不動産や株式、金銭等)については、相続開始時を基準として評価する必要があります。

③自分の遺留分割合に相当する金額を確認する

自分の遺留分割合に相当する金額は、上記②で算出した基礎財産に、上記①の個別的遺留分割合を乗ずることで算出できます。

例えば、基礎財産が1,000万円の場合で自分の個別的遺留分割合が1/4の場合、遺留分額は250万円となります。

④自分の遺留分侵害額を確認する

遺留分侵害額は、次の計算式で算出します。

遺留分侵害額=自分の遺留分額-自分が受けた生前贈与・遺贈の額-自分が相続によって取得すべき遺産の額+自分が負担する相続債務の額

※寄与分は家庭裁判所の審判により生じるものであるため、上記計算には含みません。

参考条文

民法

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。(遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額